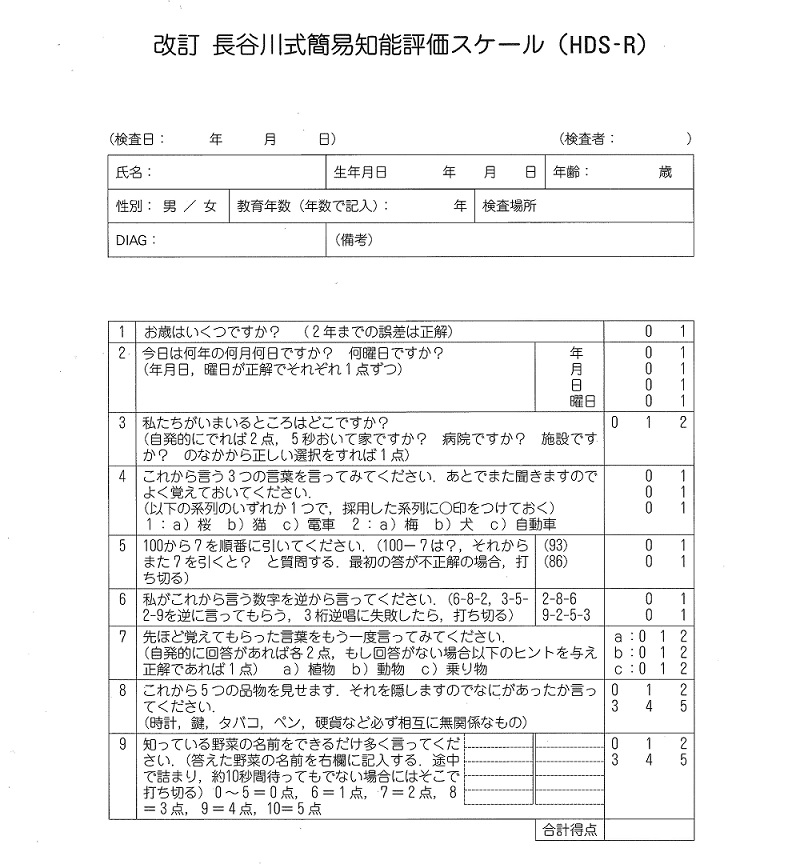

改定長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)とは?

1974年に長谷川氏によって開発された評価スケールで、高齢者の認知機能障害の有無を簡便にチェックできることを目的とした質問式の知能検査のことです。

1991年には現在のものに改訂され、臨床現場で幅広く活用されており、研究領域においても認知機能を評価する際にはこのHDS-RやMMSEといったものが一般的です。

評価内容

年齢、日時の見当識、場所の見当識、3つの言葉の記銘、計算、数字の逆唱、3つの言葉の遅延再生、5つの物品記銘、言語の流暢性といった9つの項目で構成されています。

株式会社ワールドプランニングのホームページからダウンロード可能となっております。

評価結果

HDS-Rは30点満点のテストであり、21点以上が正常、20点以下は認知症の疑いありと判定されます。

HDS-Rの結果は、入院中の転倒リスクの指標となり得るものですし、FIMを始めとしたADL項目の帰結へも影響します。

注意点

質問式のテストであるがゆえに、言語障害である失語症の方には適さない場合があります。失語症の方にはRCPM(レーブン色彩マトリックス検査)というテストが有効であるといわれています。

また、注意障害等で集中できない場合や意欲の低い方には、点数が低く出やすい傾向もあります。

人によっては、「こんなバカにしたテストなんかしたくない」とおっしゃる方も少なからずいらっしゃいます。身体機能もそうですが、認知機能もできる限り正確に評価しておきたいので、十分な説明の上で納得して実施していただけるといいですね。

おわりに

整形外科疾患や中枢性疾患、内科疾患に限らず、リハビリテーションを必要とする方の多くは高齢者であり、超高齢者も珍しくはなくなってきました。 リハビリテーションを円滑に進めるためにも、対象者がどの程度の理解力や記憶力をお持ちなのか、入院中に低下していないかということを評価するためにも全員に実施してもよいといってもいい評価だと思います。