失語症とは

脳の損傷により、(一旦獲得した言語機能が失われた状態)をいい、成人の「言語障害」をいいます。

話すこと以外に、聞いて理解すること、音読すること、読んで理解すること、書くことといった各側面でさまざまな障害を受けます。

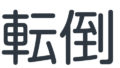

失語症の古典分類(ウェルニッケ-リヒトハイムの失語図式)

ウェルニッケ-リヒトハイムのモデルにより、言葉を理解したり、復唱したり、考えを言葉で発声することができるかということを図式化されました。

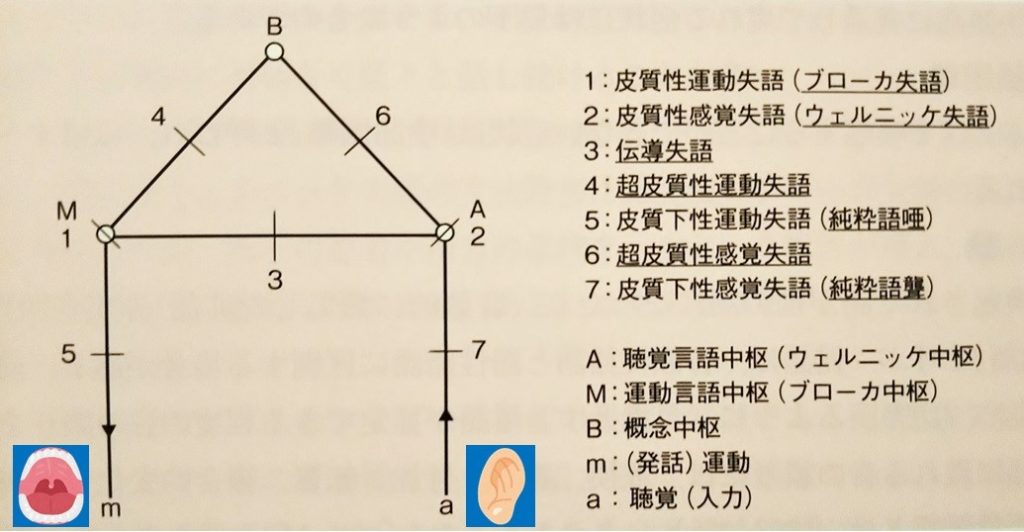

失語症の種類(鑑別)

失語症分類(流暢性:スムーズに話せるか、復唱:言われた言葉を繰り返すことができるか、言語理解:言葉が正しく理解できるか、でタイプを分類している)

ブローカ失語:運動性失語

言葉は非流暢で復唱もできない。言語理解は良好。前頭葉のブローカ野損傷で生じやすい。

ウェルニッケ失語:感覚性失語

言葉は流暢だが復唱はできない。言語理解も不良。ジャーゴン(支離滅裂な内容で、意味が伝わらない言葉の羅列)がみられる。側頭葉のウェルニッケ野損傷で生じやすい。

伝導失語

言葉は流暢だが復唱はできない。言語理解は良好。

超皮質性運動失語

言葉は非流暢だが復唱は可能。言語理解も良好。

超皮質性感覚失語

言葉は流暢で復唱も可能。言語理解は不良。

超皮質性混合失語

言葉は非流暢だが復唱は可能。言語理解は不良。反響言語(オウム返しのような状態)がみられる。

健忘性失語:失名辞失語

言葉は流暢で復唱も可能。言語理解も良好だが、喚語困難を主症状とする。アルツハイマー病においては、このタイプの言語障害が生じやすい。

全失語

言葉は非流暢で復唱もできない。言語理解も不良。

皮質下性病変による失語

視床や基底核及び周辺の組織損傷により失語症状が現れる。①~⑧までの皮質病変による失語とは異なる特徴を示すことが多い。

失語症の評価

標準失語症検査(Standard Language Test of Aphasia:SLTA)

失語症の代表的な検査で、「聴く」、「話す」、「読む」、「書く」、「計算」をそれぞれ6段階で評価していきます。26項目の下位検査を実施するため、時間はかかりますが失語症の有無やタイプ、重症度などを評価することができます。結果はプロフィール表として出力されるため、経時的変化も追いやすいです。

WAB(Western Aphasia Battery)失語症検査

自発語、話し言葉の理解、復唱、呼称、読み、書字、行為、構成の8つの下位検査のもとに38の検査項目からなる、包括的な言語評価。検査の特典から失語症のタイプ分類を行います。また、失語症以外にも失行や半側空間無視、非言語性知能検査も含んでいます。

おわりに

失語症については、言語中枢が存在する有意半球(左大脳半球)の各部位における損傷によって生じ得るものです。しかし、左利きや幼少期に右利きへ矯正された方に関しては有意半球が逆転する可能性があるということが知られており、右大脳半球の損傷によって失語症を発症するケースもあります。

認知症が生じている場合によっても、失語症と同様の症状を呈することもありますので、病態評価や失語症評価などをきちんと行い、判別をする必要があります。

| 病気がみえる(vol.7) 脳・神経 [ 医療情報科学研究所 ] 価格:4,290円 |